Se formos considerar – como fez, entre outros, o escritor Brian Aldiss – que o relato da Epopeia de Gilgamés é o primeiro exemplo de literatura fantástica registrado historicamente, fica fácil definir a origem das histórias de ficção científica, terror e fantasia que inundaram o mundo com relatos de cidades perdidas a partir do final do século 19.

Claro que as lendas sobre essas cidades já existiam, algumas vezes relacionadas a posturas espirituais e religiosas, outras vezes ligadas a relatos equivocados ou mesmo mal intencionados de viajantes, em épocas em que o mundo era pouco ou nada conhecido e os erros de interpretação ocorriam em profusão. É assim que ouvimos falar de Eldorado, Agartha e tantas outras cidades, ocultas por florestas impenetráveis ou escondidas embaixo da terra.

Templo maia em Tulum (Litografia de Frederick Catherwood, 1844).

David Pringle, em The Science Fiction Encyclopedia, escrevendo no verbete “mundos perdidos”, disse que “Raças perdidas, cidades perdidas, terras perdidas – enclaves de mistério num mundo que encolhia rapidamente e se tornava cada vez mais conhecido – apareceram em grande quantidade na ficção científica do final do século 19 e início do século 20. Esse subgênero foi obviamente um sucessor das ‘viagens fantásticas’ do século 18 e antes disso”.

Porém, ele lembra que existem distinções importantes a serem consideradas, como o fato de que as chamadas histórias de viagens fantásticas terem sido escritas numa época em que o planeta ainda estava “geograficamente aberto”. Por exemplo, cita Pringle, quando As Viagens de Gulliver foram escritas, em 1726, a Austrália ainda não tinha sido descoberta pelos europeus e a África ainda não tinha sido explorada (Na verdade, Pringle não está correto; a Austrália já tinha sido descoberta por europeus por volta de 1606, mas só em 1770 James Cook mapeou parte da costa e reclamou o território para a Grã-Bretanha). De qualquer forma, Pringle está certo ao afirmar que os territórios desconhecidos estavam desaparecendo rapidamente na época de Jules Verne e H. Rider Haggard, e mais ainda na época dos escritores que vieram depois deles, de modo que o ambiente das histórias transferiu-se para os poucos locais do planeta em que essa aura de mistério ainda podia ser mantida numa história e, é claro, para o interior da Terra e mesmo para o fundo do mar.

Em The Encyclopedia of Fantasy, o escritor Brian Stableford lembra que “A ideia de que certas civilizações foram obliteradas por desastres, e sua herança cultural perdida, está largamente difundida na mitologia. O fato de que o mapa do mundo foi de fato transformado pelo deslizamento continental, e de que algumas povoações humanas foram varridas por perturbações tectônicas, deu plausibilidade para mitos como o da Atlântida”. Para ele, essas terras perdidas que as pessoas realmente procuram – tanto na ficção quanto na vida real – tendem a ser aquelas cujas lendas estão ligadas a uma riqueza fabulosa, como é o caso de Eldorado. E Stableford ainda lembra que, nas histórias de fantasia, o que os personagens encontram nessas terras ou cidades perdidas, não é necessariamente o ouro ou a riqueza, mas a paz e a inocência de uma “era dourada” que nossos antepassados supostamente viveram, antes de serem corrompidos pela civilização.

Sendo assim, mais uma vez, poderíamos recuar essa terra de paz e inocência aos relatos do Jardim do Éden, que surgem na Epopeia de Gilgamés e na Bíblia.

Um dos primeiros exemplos de livros falando de cidades e raças perdidas é A Raça Futura (1871). Mas, como lembra David Pringle, “o escritor que, mais do que qualquer outro, mais fez para estabelecer a fórmula das histórias de raças perdidas, foi H. Rider Haggard”.

A começar com As Minas do Rei Salomão (King Solomon’s Mine, 1885), e com Allan Quatermain (1887) e Ela (She, 1887). Em Ela, um dos maiores sucessos literários de todos os tempos, a rainha Ayesha reside num local próximo às ruínas de uma cidade que já foi poderosa, Kor. O nome da rainha é uma abreviação de “ela que deve ser obedecida”, e a civilização a que se faz referência teria antecedido à egípcia.

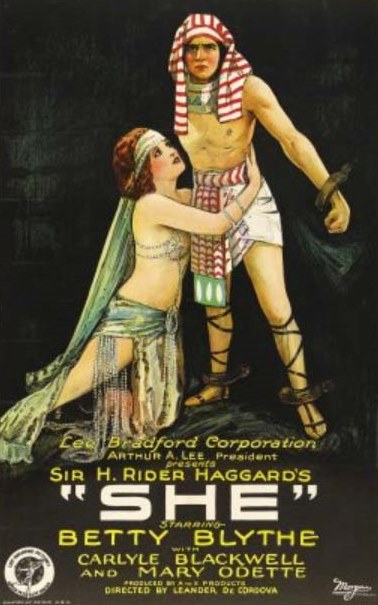

A história teve algumas adaptações para o cinema, como a versão de 1925, Ela (She), que teve a participação do próprio H. Rider Haggard como roteirista, e a versão de 1935, Ela, A Feiticeira (She), uma produção da famosa RKO que transporta a ação da tórrida África para o gélido Ártico.

Ela, na versão de 1925 (A to X Productions/ Reciprocity Films).

|

Ela, na versão de 1935 (RKO).

|

Ela, versão 1935, com a rainha no alto da escada.

|

A versão cinematográfica mais famosa é, provavelmente, a de 1965, com o mesmo título, mas que também ficou conhecida no Brasil como A Deusa da Cidade Perdida. É uma produção da Hammer inglesa, com a exuberante Ursula Andress como Ayesha, e o nome da cidade sendo alterado para Kuma. Peter Cushing também está presente, como o explorador que vai à procura da cidade perdida, e também Christopher Lee, como o sacerdote fanático de Ayesha. Assim, os dois eternos inimigos dos filmes de vampiros da Hammer voltam a se encontrar em lados opostos. É divertido.

Ursula Andress, como a implacável e linda Ayesha, em A Deusa da Cidade Perdida (Hammer/ Warner Bros.).

Haggard ainda escreveu uma sequência ao livro em 1905, Ayesha – A Volta de Ela (Ayesha – The Return of She), que originou o filme A Vingança da Deusa (The Vengeance of She, 1968), mais uma vez em produção da Hammer, porém com pouca relação com o original de Haggard e mesmo com o primeiro filme.

Ayesha (Andress) comandando seu reino em A Deusa da Cidade Perdida.

Um escritor bastante influenciado por Rider Haggard foi Edgar Rice Burroughs (1875-1950), o criador de Tarzan, em cujas histórias aparecem várias cidades perdidas, ou escondidas do resto do mundo.

Edição americana de No Centro da Terra (ACE Books/ Ilustração de Roy Krenkel Jr.).

Edição americana de No Centro da Terra (ACE Books/ Ilustração de Roy Krenkel Jr.).

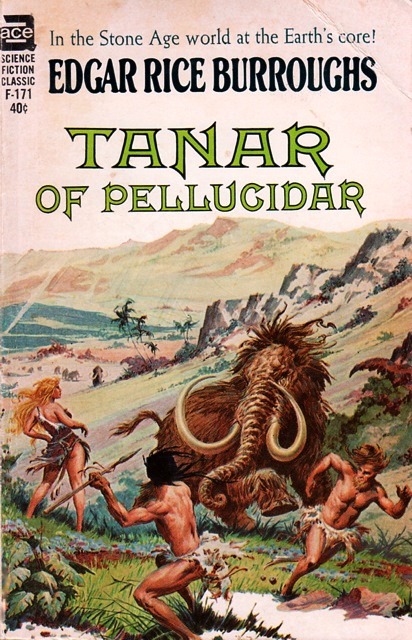

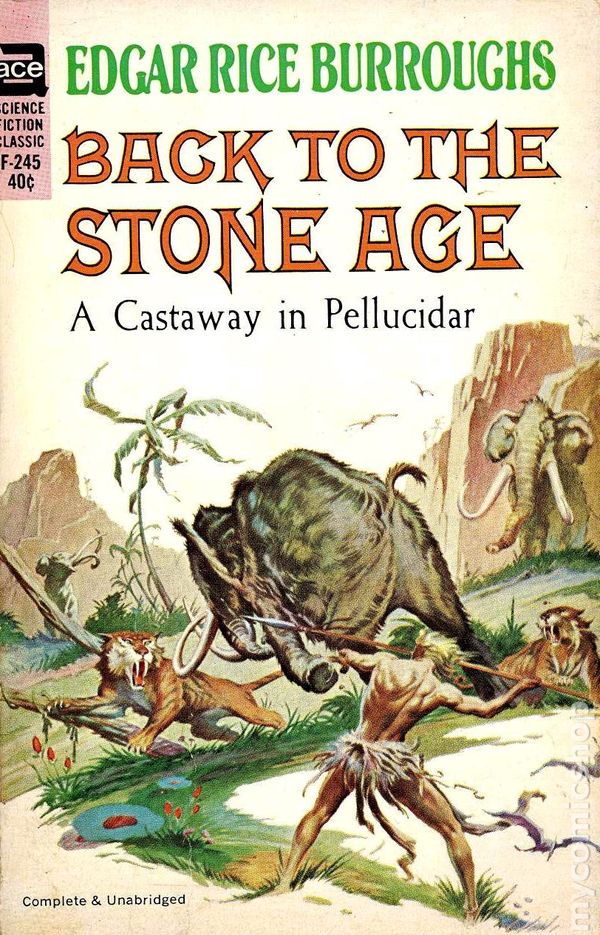

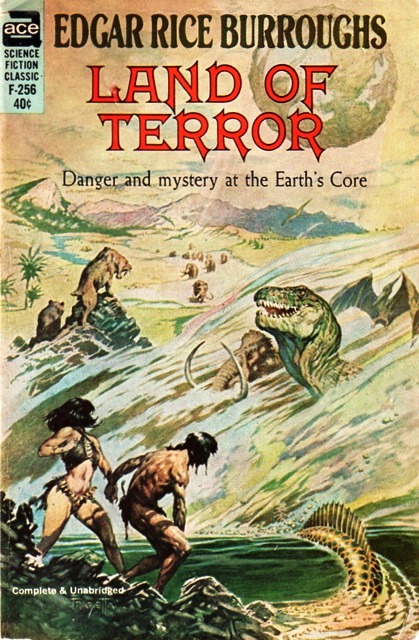

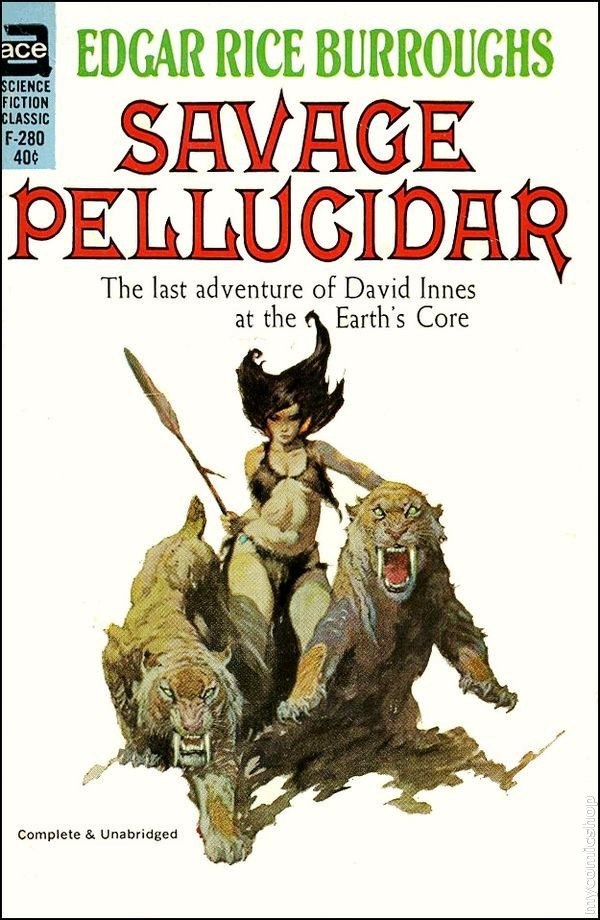

Burroughs inventou não apenas uma, mas várias cidades, situadas no continente subterrâneo de Pelucidar, localizado a 800 quilômetros da superfície. O primeiro livro da série foi No Centro da Terra (At the Earth’s Core, 1914), com as sequências Pellucidar (1915), Tanar of Pellucidar (1929), Tarzan no Centro da Terra (Tarzan at the Earth’s Core, 1929), Back to the Stone Age (1937), Land of Terror (1944) e Savage Pellucidar (1963), este último uma coletânea de histórias, publicado após a morte de Burroughs.

(ACE Books/ Ilustração de Roy Krenkel Jr.)

|

(Ace Books).

|

Tarzan, na famosa coleção Terramarear, da Companhia Editora Nacional.

|

(Ace Books).

|

(Ace Books).

|

(Ace Books).

|

A primeira história com Pelucidar foi transposta para o cinema em 1976, em No Coração da Terra (At the Earth’s Core), da famosa produtora britânica Amicus, uma rival da Hammer nos filmes de terror, fantasia e ficção científica a partir dos anos 1960/70. O filme traz Doug McClure e Peter Cushing como os dois cientistas que testam uma máquina nova para escavar a terra, e encontram uma caverna subterrânea que os leva ao mundo de Pelucidar. E ainda tem Caroline Munro como a Princesa Dia, uma escrava por quem McClure se apaixona.

Acima, DougMcClure e Caroline Munro, em No Coração da Terra (Amicus). Ele, obviamente tentando a clássica cantada "você vem sempre aqui no mundo perdido?".

Ao lado, foto promocional do filme com Caroline Munro, servindo tanto para atrair alguns espectadores como para deixar bem claro que McClure não tinha outra alternativa senão tentar.

|

|

Em Tarzan no Centro da Terra, a cidade central da história é Korsar, próxima à abertura localizada no polo norte terrestre que leva ao mundo subterrâneo, e um dos principais portos do continente. A região ao norte de Korsar é a única em Pelucidar de onde é possível vislumbrar o sol exterior, no nosso Sol, pela abertura polar.

Nos livros com as aventuras de Tarzan também surgem várias cidades perdidas ou escondidas, a começar por Tarzan, o Rei da Jângal (Tarzan, Lord of the Jungle, 1927), no qual o rei da selva encontra a cidade de Nimmr, na África, fundada por cruzados que naufragaram no Mediterrâneo e, após rumar para o sul, acreditaram ter encontrado o local do Santo sepulcro; a cidade foi fundada para protegê-lo e mantém os costumes do século 12.

Em Tarzan e a Cidade de Ouro (Tarzan and the City of Gold, 1932), o herói vai parar em Cathne, a Cidade de Ouro do título, capital da terra de Onthar, na África, inimiga mortal da cidade de Athne, a Cidade de Marfim, no vale de Thenar. Ele voltou a visitar a cidade em Tarzan, O Magnífico (Tarzan the Magnificent, 1939).

Em Tarzan e o Leão de Ouro (Tarzan and the Lion Man, 1934), a cidade é Londres-Sobre-o-Tâmisa, onde moram gorilas que foram geneticamente transformados por um cientista que descobriu como extrair células dos corpos dos mortos e injetá-las nos gorilas. Assim, os gorilas não apenas falam inglês, mas acreditam ser a reencarnação de personagens do século 16. Diz-se que este é o livro com maior inclinação humorística da série, uma vez que Burroughs criticava e satirizava não apenas as adaptações de suas histórias que vinham sendo feitas por Hollywood, mas seu próprio trabalho. No final do livro, Tarzan vai a Hollywood, como John Clayton, e faz um teste para atuar como Tarzan no cinema, mas é recusado por não fazer o tipo desejado pelos produtores.

Em Tarzan e a Cidade Proibida (Tarzan and the Forbidden City, 1938), a cidade é Ashair, localizada no fundo do vulcão Tuen-Baka, na África, e governada por uma rainha que tem a seu comando um exército de homens com características de répteis.

Mas a cidade perdida fictícia que Tarzan visitou mais vezes foi Opar, cujo nome, segundo se diz, pode ter sido inspirado por Oak Park, o subúrbio de Chigado onde Burroughs viveu muito tempo; ou ser uma referência a Ophir, local mítico citado na Bíblia e relacionado ao rei Salomão. A primeira aparição da cidade foi no segundo livro da série, A Volta de Tarzan (The Return of Tarzan, 1913). Depois, voltou a surgir em Tarzan and the Jewels of Opar, 1916; Tarzan e o Leão de Ouro; e em Tarzan O Invencível (Tarzan the Invincible, 1930).

Mas a cidade perdida fictícia que Tarzan visitou mais vezes foi Opar, cujo nome, segundo se diz, pode ter sido inspirado por Oak Park, o subúrbio de Chigado onde Burroughs viveu muito tempo; ou ser uma referência a Ophir, local mítico citado na Bíblia e relacionado ao rei Salomão. A primeira aparição da cidade foi no segundo livro da série, A Volta de Tarzan (The Return of Tarzan, 1913). Depois, voltou a surgir em Tarzan and the Jewels of Opar, 1916; Tarzan e o Leão de Ouro; e em Tarzan O Invencível (Tarzan the Invincible, 1930).

Opar é tida como sendo uma colônia perdida da Atlântida e repleta de riquezas, adquiridas ao longo dos séculos. A rainha de Opar, chamada La, se apaixona pelo rei das selvas, mas o cara, vocês sabem, está comprometido com Jane.

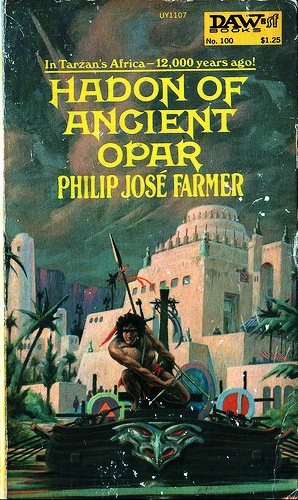

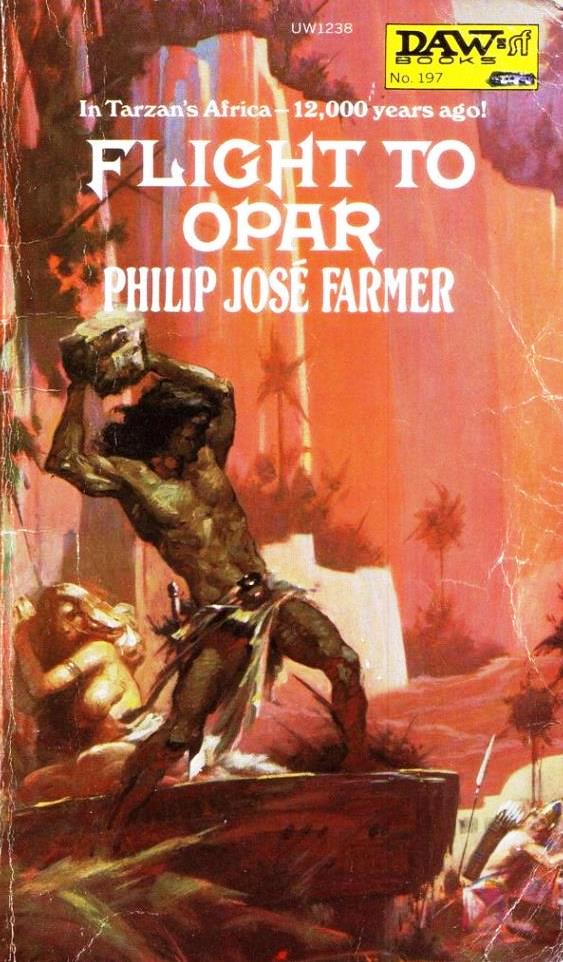

O escritor de ficção científica Philip José Farmer também escreveu dois livros em que a cidade de Opar aparece. Os livros – Hadon of Ancient Opar (1974) e Flight to Opar (1976) – pertencem à sua série situada na civilização africana de Khokarsa, que atingiu seu ápice 10 mil anos antes da era moderna. A série traz o personagem viajante do tempo John Gribardsun, segundo se diz, baseado no próprio Tarzan.

(DAW Books/ Roy Krenkel).

|

(DAW Books/ Roy Krenkel).

|

No cinema, Opar surge em As Aventuras de Tarzan (The Adventures of Tarzan, 1921) seriado mudo em 15 capítulos, baseado nos livros A Volta de Tarzan e Tarzan and the Jewels of Opar. Tem Elmo Lincoln, o primeiro Tarzan do cinema, Lillian Worth como a rainha La, de Opar, e Louise Lorraine como Jane. A direção é de Robert F. Hill e Scott Sidney. Jane é capturada pela Rainha La e levada à cidade perdida de Opar. A rainha é caidinha por Tarzan, que ainda tem de salvar Jane das mãos dos ingleses que querem descobrir como chegar em Opar e roubar seus tesouros.

Tarzan, o Tigre (Tarzan the Tiger, 1929) também é um seriado em 15 capítulos, baseado em Tarzan and the Jewels of Opar. Frank Merrill interpreta Tarzan, Mademoiselle Kithnou é a rainha La de Opar, e Natalie Kingston é Jane. A direção é de Henry McRae. As cópias do filme haviam sido perdidas, mas uma foi encontrada e restaurada, e está disponível para download pela internet, já que está em domínio público. Eu não vi, mas dizem que a sequência do filme foi suspensa porque a voz de Frank Merrill não era adequada para o cinema falado. Ele já havia interpretado o personagem em Tarzan the Mighty (1928), mas era um filme mudo. Também foi muito comentada a cena de topless com Jane/ Kingston, nadando à vontade.

Acima, cartaz de As Aventuras de Tarzan ((Numa Pic. Corp./ Ritchey Litho. Corp.).

Ao lado, Frank Merrill, como Tarzan, e Natalie Kingston, como Jane, em Tarzan, o Tigre (Universal).

Abaixo, a famosa cena, com Jane nadando bem à vontade.

|

|

Mais recentemente, foi a vez de Casper Van Dien interpretar o rei das selvas em Tarzan e a Cidade Perdida (Tarzan and the Lost City, 1998), um filme que teve péssima recepção por parte da crítica – e não foi por acaso – e um imensa fracasso de bilheteria. Tarzan vai atrás do sujeito que quer roubar os tesouros de Opar.

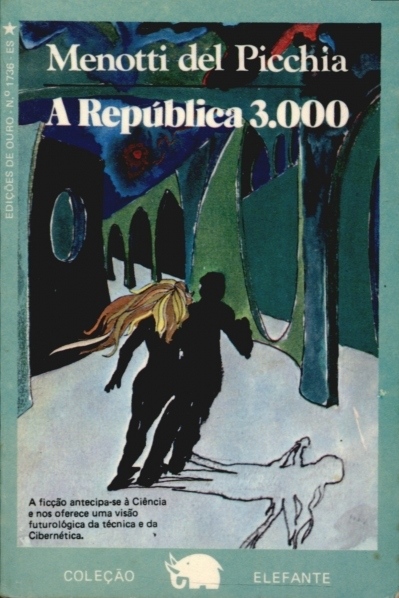

No Brasil, uma obra importante que lidou com a questão das cidades perdidas foi A República 3000 (1930), de Menotti del Picchia (1892-1988), escritor e jornalista paulistano. Alguns críticos chegam a considerar o livro entre suas principais criações. Como muitas obras do gênero, o autor aproveita a história para discutir as chamadas sociedades utópicas, ou supostamente utópicas. No caso, os habitantes dessa civilização que, à primeira vista, é apresentada como tendo um desenvolvimento fantástico, chamam os demais habitantes do mundo de selvagens, ou “monstros” – o que não deixa de ter uma ponta de verdade – mas eles são orgulhosos, arrogantes, preconceituosos e não utilizam com tanta frequência a lógica e a razão que dizem ser a base de sua civilização.

No Brasil, uma obra importante que lidou com a questão das cidades perdidas foi A República 3000 (1930), de Menotti del Picchia (1892-1988), escritor e jornalista paulistano. Alguns críticos chegam a considerar o livro entre suas principais criações. Como muitas obras do gênero, o autor aproveita a história para discutir as chamadas sociedades utópicas, ou supostamente utópicas. No caso, os habitantes dessa civilização que, à primeira vista, é apresentada como tendo um desenvolvimento fantástico, chamam os demais habitantes do mundo de selvagens, ou “monstros” – o que não deixa de ter uma ponta de verdade – mas eles são orgulhosos, arrogantes, preconceituosos e não utilizam com tanta frequência a lógica e a razão que dizem ser a base de sua civilização.

De forma um tanto hipócrita, agem como ditadores com relação a tudo o que não pertence à sua sociedade. Realizam um sacrifício porque, segundo eles, os incas assim desejariam, seguindo suas tradições e crenças religiosas; porém, eles mesmos não executam o sacrifício, entregando a um dos viajantes que chegaram à cidade; dizem que os cidadãos da república não derramam sangue. Mais do que isso, entendem que os bárbaros, seres com inteligência inferior à deles, não podem exigir liberdade ou julgar as atitudes, a lógica e a justiça de suas atitudes. É um pensamento bem semelhante, ou exatamente igual, ao que orienta as culturas xenófobas, assim como os mitos de superioridade racial.

Chama a atenção no livro o choque entre razão e emoção, uma situação que é bastante explorada na ficção científica, de forma geral, imaginando-se que as duas não podem existir ao mesmo tempo, ou em uma mesma pessoa ou em uma mesma sociedade, sendo apresentadas como excludentes. Pode ser que o autor tenha desejado apresentar a ideia de que não importa o grau de desenvolvimento tecnológico de uma sociedade humana, ela sempre terá orientações baseadas nas emoções, mesmo que essas emoções sejam tão negativas e prejudiciais a outros grupos como são a xenofobia, o preconceito e o orgulho, como demonstrado pelos habitantes da cidade perdida. Ou pode ser outra coisa; o livro é bem denso e na internet é possível encontrar vários trabalhos a seu respeito, muitos deles bem interessantes.

Menotti del Picchia deu sequência a República 3000 com o livro Kalum, o Mistério do Sertão (1936), dessa vez com a cidade subterrâneo de Elinor, fundada pelo mesmo povo da República 3000, mas que teve um desenvolvimento bem diferente.

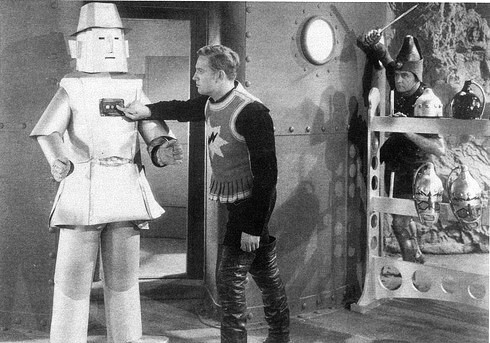

O seriado do cinema A Cidade Infernal (The Lost City, 1935), dirigido por Harry Revier, não só traz uma cidade subterrânea em algum ponto da África, mas também alguns dos ingredientes mais comuns na ficção científica cinematográfica da época. Tem um cientista doidaço que atende pelo singelo nome de Zolok – genérico o bastante para não ser associado a qualquer local específico do planeta, mas ao mesmo tempo com uma sonoridade ameaçadora; se ele se chamasse, por exemplo, John, talvez não fosse levado a sério. Ele, é claro, quer governar o mundo e, para deixar claro que não pretende recuar diante de nenhum obstáculo, causa terríveis tempestades elétricas no planeta, além do que tem um raio rejuvenescedor – muito procurado ainda hoje; acreditem, eu já vasculhei por aí –, uma máquina para transformar pessoas em zumbis gigantes e o indefectível raio da morte. Em The Encyclopedia of Science Fiction Movies, Phil Hardy destaca ainda o racismo explícito do filme: o cientista louco tem outra máquina que transforma homens negros em homens brancos; e vice-versa, quando deseja puni-los.

O seriado do cinema A Cidade Infernal (The Lost City, 1935), dirigido por Harry Revier, não só traz uma cidade subterrânea em algum ponto da África, mas também alguns dos ingredientes mais comuns na ficção científica cinematográfica da época. Tem um cientista doidaço que atende pelo singelo nome de Zolok – genérico o bastante para não ser associado a qualquer local específico do planeta, mas ao mesmo tempo com uma sonoridade ameaçadora; se ele se chamasse, por exemplo, John, talvez não fosse levado a sério. Ele, é claro, quer governar o mundo e, para deixar claro que não pretende recuar diante de nenhum obstáculo, causa terríveis tempestades elétricas no planeta, além do que tem um raio rejuvenescedor – muito procurado ainda hoje; acreditem, eu já vasculhei por aí –, uma máquina para transformar pessoas em zumbis gigantes e o indefectível raio da morte. Em The Encyclopedia of Science Fiction Movies, Phil Hardy destaca ainda o racismo explícito do filme: o cientista louco tem outra máquina que transforma homens negros em homens brancos; e vice-versa, quando deseja puni-los.

No mesmo ano, outro seriado em 12 capítulos foi O Império Fantasma (The Phantom Empire), com direção de Otto Brower e B. Reeves Eason, uma mistura quase improvável de ficção científica, faroeste e musical, com Gene Autry no papel principal; ele era conhecido como “o cowboy cantor”.

O enredo é uma zona, segundo se diz, com a história inspirada pelos livros de James Churchward a respeito do continente perdido de Mu. Apresenta Autry tendo de ajudar um grupo de jovens que são raptados por habitantes do império subterrâneo de Murânia, enquanto bandidos do nosso mundo querem invadir o local para roubar suas descobertas científicas – claro que ele são muito mais avançados do que nós – e na própria cidade embaixo da terra ocorre uma revolta contra a malévola Rainha Tika. E Gene Autry canta, é claro. A cidade subterrânea tem prédios imensos, robôs, armas de raios – parte essencial de qualquer civilização perdida da época – e muito mais.

Em 1936 foi a vez do seriado da famosa produtora Republic, Império Submarino (Undersea Kingdom, também conhecido como Sharad of Atlantis), com direção de B. Reeves Eason e Joseph Kane. Como o título alternativo já indica, o herói Ray “Crash” Corrigan investiga misteriosos terremotos utilizando um submarino movido a foguetes (sic) e sem querer descobre a cidade de Atlântida.

É quase tudo muito parecido com os demais seriados do tipo. A civilização é mais adiantada que a nossa, tem robôs, raios da morte e tudo mais. E também está envolvida numa disputa feroz pelo poder. O engraçado nessas produções são as roupas que remetem ao passado da Terra, enquanto o desenvolvimento tecnológico é imenso.

A Cidade Infernal (Super Serial Prod.).

|

|

|

À esquerda, cartaz de O Império Fantasma (Mascot Pic.), com o vestuário típico das aventuras de ficção da época. Ao lado, Gene Autry, em Murânia, cutucando o robô para ver o que acontece; parece que tem um duende alucinado querendo pegá-lo. Acima, uma vista geral (e desfocada) de Murânia.

|

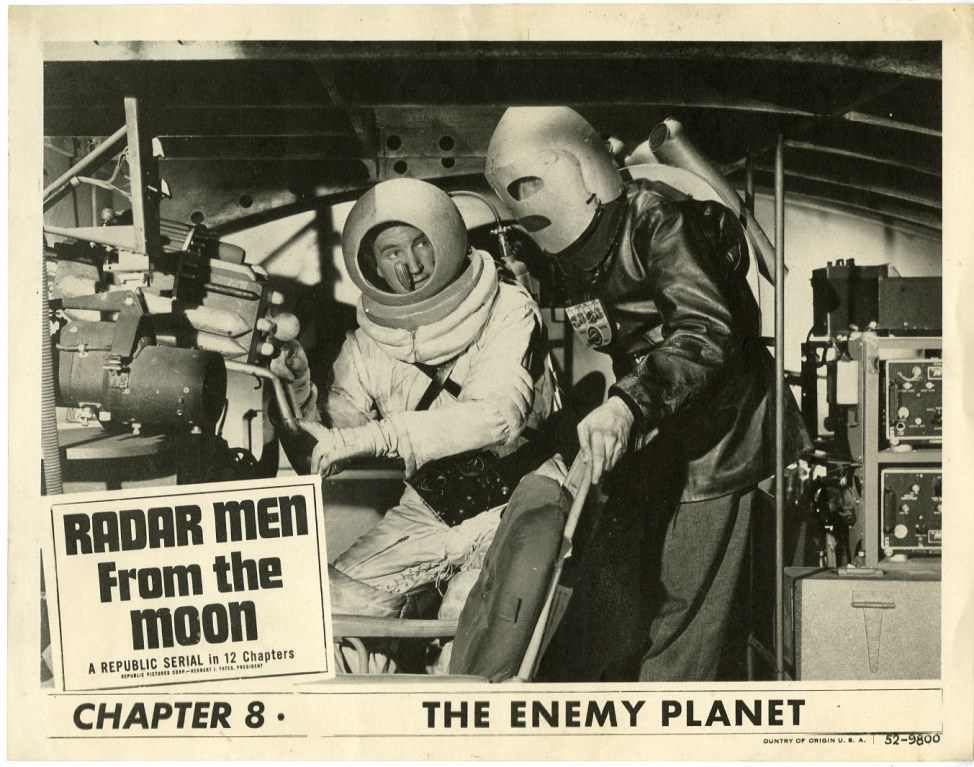

Os exageros e clichês dos seriados dos anos 1930/40 podem ser entendidos e, até certo ponto, aceitos. Mais difícil é entender que, em 1952, a Republic tenha produzido um seriado para o cinema, em 12 episódios, utilizando partes de filmes mais antigos e até mesmo alterando a história para inserir essas filmagens. O resultado (ou a vítima) foi Cody, o Marechal do Universo (Radar Men From the Moon), dirigido por Fred C. Brannon, um funcionário constante da produtora; ele já tinha dirigido os seriados Marte Invade a Terra (The Purple Monster Strikes, 1945), The Crimson Ghost (1946), King of the Rocket Men (1949), O Mistério do Disco-Voador (Flying Disc Men From Mars, 1951) e, ainda em 1952, dirigiria o terrível seriado Zumbis da Estratosfera (Zombies of the Stratosphere).

Os exageros e clichês dos seriados dos anos 1930/40 podem ser entendidos e, até certo ponto, aceitos. Mais difícil é entender que, em 1952, a Republic tenha produzido um seriado para o cinema, em 12 episódios, utilizando partes de filmes mais antigos e até mesmo alterando a história para inserir essas filmagens. O resultado (ou a vítima) foi Cody, o Marechal do Universo (Radar Men From the Moon), dirigido por Fred C. Brannon, um funcionário constante da produtora; ele já tinha dirigido os seriados Marte Invade a Terra (The Purple Monster Strikes, 1945), The Crimson Ghost (1946), King of the Rocket Men (1949), O Mistério do Disco-Voador (Flying Disc Men From Mars, 1951) e, ainda em 1952, dirigiria o terrível seriado Zumbis da Estratosfera (Zombies of the Stratosphere).

George Wallace, que interpreta o Capitão Cody, que estranhamente, apesar de ser capitão, também é “o marechal do universo”, e para o papel usa o mesmo equipamento espacial de King of the Rocket Men, combatendo o vilão Retik, que vive numa cidade subterrânea e pretende invadir a Terra a partir da Lua usando armas atômicas. A Lua onde, diga-se de passagem, Cody não enfrenta problemas com a gravidade ou mesmo com a falta absoluta de ar. Pelo jeito, o cara respira qualquer coisa, ou mesmo coisa alguma.

O seriado é ruim e ultrapassado, mas ainda foi condensado para ser apresentado como um longa-metragem em 1966, com o título Retik, the Moon Menace.

Cody, o Marechal do Universo (Republic).

Vincent Price também teve a sua própria cidade submarina, que era, para ser mais exato, uma cidade subterrânea, porém localizada abaixo do mar, em O Monstro da Cidade Submarina (City Under the Sea. Também conhecido como War Gods of the Deep, 1965).

O Monstro da Cidade Submarina (AIP).

Foi o último longa-metragem do diretor Jacques Tourneur, mais conhecido por clássicos como A Noite do Demônio (Night of the Demon, 1957), Sangue de Pantera (Cat People, 1942) e Fuga do Passado (Out of the Past, 1947). Aqui ele não foi tão feliz, com uma história que mistura elementos de Jules Verne e Edgar Allan Poe, com Price como o Capitão, ou Sir Hugh, que não apenas lidera a cidade subterrânea como acredita que Susan Hart é a reencarnação de sua esposa, e decide raptá-la.

Visão geral da cidade submersa, em O Monstro da Cidade Submarina.

Mais diretamente ligado às histórias de Verne e melhor do que o filme citado acima (mas não muito melhor), é Capitão Nemo e a Cidade Flutuante (Captain Nemo and the Underwater City, 1969. No Brasil, também conhecido como Capitão Nemo e a Cidade Submarina), produção inglesa dirigida por James Hill, com Robert Ryan como o Capitão Nemo, vivendo na cidade submarina de Templemer. Ele utiliza o submarino Nautilus para resgatar pessoas cujo navio naufragou, levando-as para a cidade, onde os problemas começam. Nemo desenvolveu um sistema para produção de oxigênio a partir de plantas, mas que tem como efeito colateral transformar rochas em ouro. Claro que alguns dos resgatados têm a ideia de se apoderar do ouro. Nemo também tem de enfrentar o monstro marinho conhecido pela alcunha de Mobula.

Mais diretamente ligado às histórias de Verne e melhor do que o filme citado acima (mas não muito melhor), é Capitão Nemo e a Cidade Flutuante (Captain Nemo and the Underwater City, 1969. No Brasil, também conhecido como Capitão Nemo e a Cidade Submarina), produção inglesa dirigida por James Hill, com Robert Ryan como o Capitão Nemo, vivendo na cidade submarina de Templemer. Ele utiliza o submarino Nautilus para resgatar pessoas cujo navio naufragou, levando-as para a cidade, onde os problemas começam. Nemo desenvolveu um sistema para produção de oxigênio a partir de plantas, mas que tem como efeito colateral transformar rochas em ouro. Claro que alguns dos resgatados têm a ideia de se apoderar do ouro. Nemo também tem de enfrentar o monstro marinho conhecido pela alcunha de Mobula.

O domo da cidade de Templemer, em Capitão Nemo e a Cidade Flutuante (MGM).

Uma doidera completa é Latitude Zero (Ido Zero Daisakusen, 1969), produção japonesa da Toho, dirigida pelo sensacional Inoshiro Honda e elenco internacional, incluindo Joseph Cotten, Cesar Romero e Patricia Medina. O filme é claramente inspirado nas obras de Jules Verne, mas com o surrealismo próprio dos filmes japoneses de ficção científica e monstros dos anos 1950/60.

A vida parece normal e tranquila na cidade de Latitude Zero (Toho).

A vida parece normal e tranquila na cidade de Latitude Zero (Toho).

Cotten é quem dirige a cidade submarina, Latitude Zero, e tem a seu serviço o submarino Alpha, além de ter mais de 200 anos de idade.

Seu grande e louco inimigo é Malic (Romero) e sua amante Lucretia (Medina, na vida real, esposa de Cotten). O doidaço tem suas próprias criações, criaturas como leões voadores, ratos gigantes, homens morcegos (não, não é aquele!). Um leão voador tem o cérebro de sua amante anterior. Haja.

O leão voador do vilão, em Latitude Zero.

Os efeitos são assinados por Eiji Tsuburaya, conhecido por seu trabalho em Godzila (1954) e em vários filmes de ficção científica dos anos seguintes, mas que aqui não funciona de jeito nenhum. O filme só pode ser visto como excentricidade mesmo, porque é bem ruinzinho.

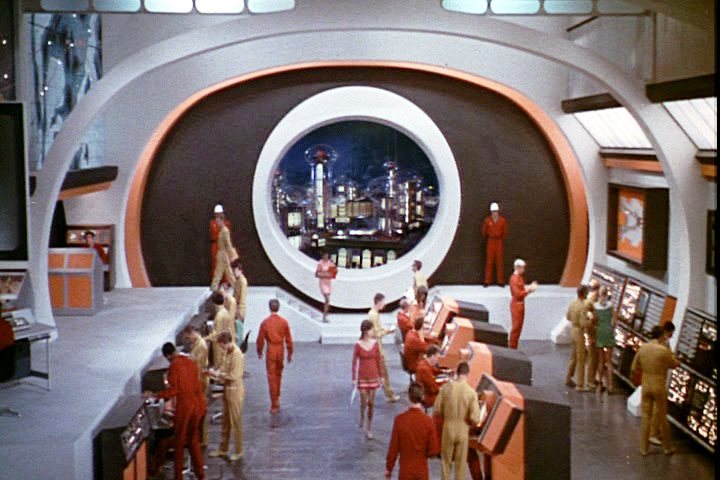

Um pouco melhor (mas, de novo, nem tanto) é Cidade Submarina (City Beneath the Sea, 1970. Também conhecido com o título One Hour to Doomsday), dirigido por Irwin Allen para a TV. Allen é o mesmo criador das séries clássicas da TV, Viagem ao Fundo do Mar (Voyage to the Bottom of the Sea, 1964-68) – cuidado Kowalski! – Perdidos no Espaço (Lost in Space, 1965-68), Túnel do Tempo (The Time Tunnel, 1966-67) e Terra de Gigantes (Land of the Giants, 1968-70), além de ter sido um dos “fundadores” do moderno cinema catástrofe, com as produções de O Destino do Poseidon (The Poseidon Adventure, 1972) e, principalmente, Inferno na Torre (The Towering Inferno, 1974).

Cidade Submarina (Warner Bros.).

Essa cidade é chamada de Pacífica, localizada no fundo do oceano, e seu objetivo inicial era congregar cientistas para o bem da humanidade. Claro que isso não acontece, especialmente depois que o governo americano resolve transferir suas reservas de ouro para a cidade, e algumas pessoas planejam roubá-lo. Para completar os problemas do almirante Matthews (Stuart Whitman), um gigantesco meteoro está em curso de colisão com a Terra. E não é só isso: existem complôs políticos; a possibilidade de uma bomba nuclear explodir; uma suposta invasão por uma nação inimiga; e ainda, talvez um monstro que pode invadir a cidade. Então, já era um filme catástrofe, antes dos citados. E bem ruinzinho.

Um dos exemplos mais recentes de cidades subterrâneas pode ser visto no bom filme Cidade das Sombras (City of Ember, 2008), dirigido por Gil Kenan, de A Casa Monstro (Monster House, 2006) e Poltergeist: O Fenômeno (Poltergeist, 2015).

Parte da cidade subterrânea, em Cidade das Sombras (20th Century Fox).

O filme foi baseado no livro com o mesmo título, publicado em 2003 por Jeanne DuPrau (no Brasil, pela Editora Nova Fronteira). Tem um elenco excelente com os veteranos Tim Robbins, Bill Murray e Martin Landau, e a jovem Saoirse Ronan, então com 14 anos e já excelente atriz – na sequência ela faria Um Olhar do Paraíso (The Lovely Bones, 2009, de Peter Jackson), Hanna (Hanna, 2011), o estranho e bonito Byzantium (2012), de Neil Jordan, o péssimo A Hospedeira (The Host, 2013) e o sensacional O Grande Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel, 2014).

Saoirse Ronan, em Cidade das Sombras.

Saoirse Ronan, em Cidade das Sombras.

O livro foi escrito visando o público mais jovem, mas os adultos podem gostar; é uma história deliciosa e muito bem produzida para o cinema. Os direitos foram adquiridos por Tom Hanks, que também adquiriu os direitos para o segundo livro da série; claro que se trata de uma série de livros, como tornou-se comum nos últimos tempos; os demais são The People of Sparks (2004), The Prophet of Yonwood (2006) e The Diamond of Darkhold (2008).

Bill Murray, em Cidade das Sombras.

Num momento do futuro em que a civilização está completamente arrasada, um grupo de pessoas resolve construir a última esperança da humanidade: uma cidade subterrânea que deverá receber os últimos habitantes do planeta e tentar sobreviver até um futuro em que possam novamente sair para a superfície. Deixam instruções detalhadas de como proceder quando chegar o momento de subir, mas com o passar dos anos, essas instruções se perdem, e a cidade de Ember passa a levar sua vida sem saber da existência de uma vida na superfície. Tudo o que está à sua volta é escuridão, e ninguém se arrisca lá. Até que o imenso gerador que abastece a cidade começa a ter problemas, e alguns jovens descobrem informações que se referem à forma de deixar a cidade.

Além da boa história, bem costurada, os atores são ótimos e o ambiente foi visualmente muito bem elaborado. Tudo ajuda, num belo filme.

Ver também

Lugar Nenhum (Neverwhere)

Neverwhere (TV)

A Cidade Perdida

Maldição da Atlântida

A Penúltima Verdade